Obiettivo della sua ricerca, anni fa, era quello di individuare il perché di alcuni errori medici. Sia diagnosi che terapie.

Oggi è la prima italiana alla guida della Società internazionale Medicina di genere, lo studio dell’influenza delle diversità biologiche (donna e uomo) e socio-economiche culturali sullo stato di salute e di malattia di ogni persona. Anna Maria Moretti, 71 anni, due figlie, responsabile della Struttura delle malattie dell’apparato respiratorio all’ospedale Santa Maria Gvm di Bari, è stata eletta poche settimane fa a Padova al summit internazionale degli specialisti.

«Non ci credevo quando hanno fatto il mio nome. Ma sono contenta. Per il gruppo italiano che da anni lavora in questo campo è una grande soddisfazione. E ora, credo sia arrivato il momento di chiarire con esattezza qual è la nostra ricerca. E come è cambiata».

E allora, cominciamo subito. Qual è il primo punto, come dice lei, da chiarire?

«La medicina di genere non riguarda solo la salute delle donne, né è limitata alle malattie che colpiscono gli organi della riproduzione. Ma si interessa delle malattie che possono colpire entrambi i sessi. Un cambio di cultura nell’analisi del paziente».

Quindi non lavorate solo sullo studio delle differenze tra lei e lui?

«Oggi, oltre al sesso, abbiamo aggiunto nuovi parametri di interpretazione delle diversità tra i pazienti. Sia per le diagnosi che per la cura. Parliamo di età, etnia, indicatori culturali ed economici. Senza dimenticare l’organizzazione sanitaria che deve farsi carico di organizzare percorsi assistenziali in ottica di genere».

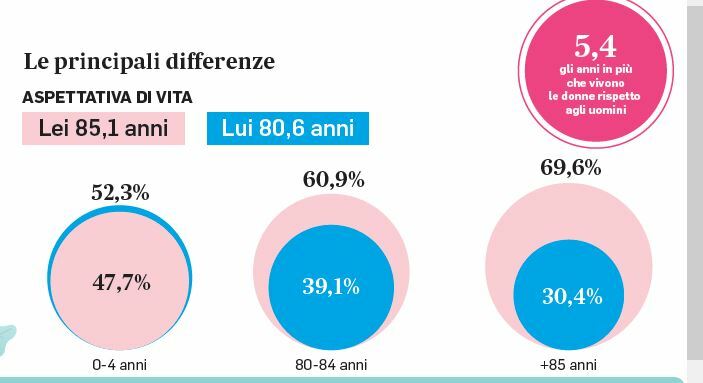

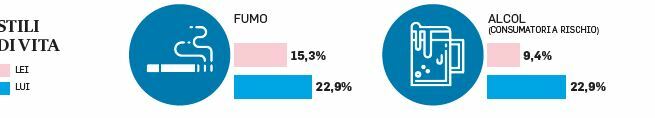

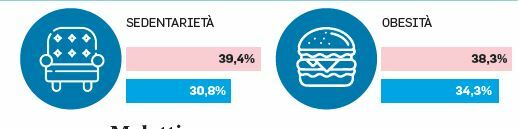

Numerosi studi dimostrano che uomini e donne sono diversi dal punto di vista della sensibilità alle malattie. Ci fa subito un ritratto a grandi linee?

«Le donne, come si sa, vivono più a lungo degli uomini ma si ammalano di più, consumano più farmaci e sono più esposte alle reazioni indesiderate. Se consideriamo gli anni di vita trascorsi in buona salute, il vantaggio a favore delle donne diminuisce in modo considerevole».

Le ricerche, negli anni Novanta, sono partite quando una sua collega americana si rese conto che studi e sperimentazioni in ambito cardiologico erano stati fino a quel momento condotti su animali ed esseri umani solo di genere maschile. Qualcosa è cambiato?

«Per fortuna sì.

Perché si è sempre preso il modello maschile per sperimentare?

«Perché studiare l’uomo rispetto alla donna è più semplice. La donna ha varie fasi della vita: la pubertà, la gravidanza o la menopausa che possono influenzare il caso clinico. Il campione maschile è sempre uguale. Quello femminile ha una varietà di periodi, soprattutto ormonali, e quindi di risposta ai farmaci».

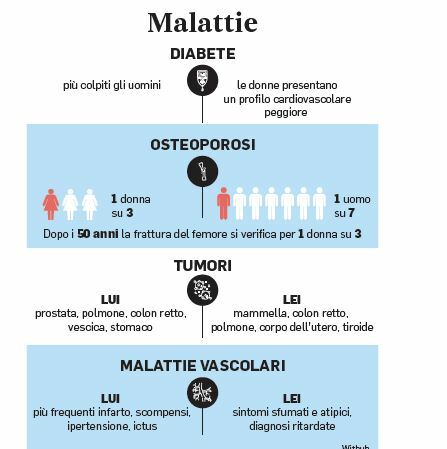

Ci sono malattie considerate tipicamente femminili che, invece, ci si è accorti che colpiscono anche gli uomini?

«Un esempio è l’osteoporosi, che colpisce prevalentemente le donne, ma è una minaccia anche per gli uomini anziani che, in seguito a fratture importanti, come quelle dell’anca e del femore, hanno conseguenze più gravi e una mortalità più alta. Oggi la densitometria ossea viene prescritta con frequenza anche agli uomini. Purtroppo alcuni farmaci, a loro, non sono, come si dice, passati dal servizio sanitario nazionale».

E perché?

«Perché il prontuario, fino ad oggi, li prevede per prevenzione o cura delle donne».

La depressione, a leggere i numeri, sembra essere meno frequente negli uomini. È davvero così?

«La depressione sembra essere ancora meno frequente negli uomini probabilmente perché non si considera che tendono a ritardare la richiesta d’aiuto. Inoltre, poiché gli studi sono stati condotti prevalentemente sulla popolazione femminile, l’accertamento della malattia psichiatrica negli uomini è più complessa perché non presentano i sintomi indicati dalle linee guida attuali».

Lei, da pneumologa, è stata in prima linea nella lotta al Covid. L’infezione ci ha mostrato che le differenze nei sintomi e nella risposta alla cura tra lei e lui sono molte, vero?

«La pandemia ha avuto un impatto diverso: se la letalità resta più alta negli uomini, le donne sono state quelle maggiormente suscettibili alla malattia anche se è negli uomini che si sviluppano le forme più gravi rappresentate dalla polmonite con insufficienza respiratoria. Le donne però hanno il doppio delle probabilità di sviluppare il Long Covid. Nei pazienti affetti da Covid anche le comorbidità sono presenti in maniera differente nei due sessi; ricordiamo la maggiore prevalenza di malattie autoimmuni nel sesso femminile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA