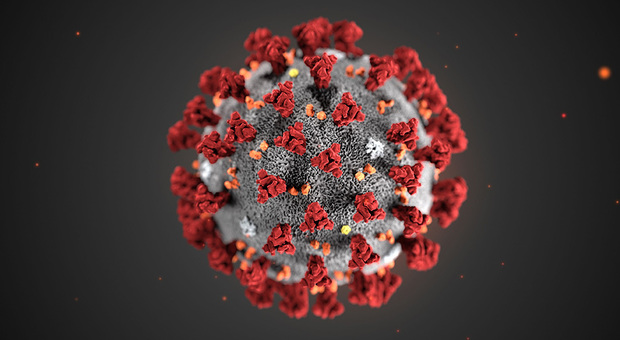

Il Corriere Adriatico del 4 febbraio scorso dava notizia del ritorno in Italia di Alessia Bartolini - una traduttrice venticinquenne di Monte Urano - dalla città cinese di Wuhan, la metropoli che ha visto esplodere l’emergenza del coronavirus. La preoccupazione planetaria per tali emergenze corre su linee psichiche profonde, ridestando quell’impressionante forza di spinta politico-sociale che ha costruito imponenti sistemi di significato, su una costellazione di concetti contagio-correlati capaci di scatenare forti sentimenti collettivi. Il filosofo della temporalità Reinhart Koselleck, dimostrò come le pandemie siano sempre state interpretate come una drastica ridefinizione della dimensione temporale di una civiltà; oggi la variabile tempo, essendo contratta nello spazio dalla civiltà digitale globale, rende più acuto il rischio di contagio - dato che da un nodo (la Cina), il virus si irradia facilmente per l’intera rete - ma nega all’epidemia il tipico carattere di palingenesi che, in antico, era precluso alla durata del tempo ordinario. Se questo è vero, perdiamo una delle caratteristiche salienti degli storici contesti di contagio (di tipo manzoniano e non), quello della prospettiva di rigenerazione socio-culturale. Difficilmente questa crisi sanitaria globale porterà ad un nuovo inizio, ma più probabilmente al pronto ripristino di ciò che c’era prima, dato che la paura sociale del virus è una mutazione di quella crisi di fiducia - ampiamente mostratasi fin dall’innesco della crisi economica globale - che aveva visto proprio la Cina restare sostanzialmente immune. Dove la funzione sostituisce il valore e la struttura sociale è solita basarsi sulla continua trasformazione dell’improbabile in probabile, l’emergenza, con la sua ovvia sospensione dei normali rapporti sociali, non potrà che essere superata nell’ambito di una riproposizione dell’ordine precedente, ritenuto normale. Con la solita lucidità, l’antropologo Marino Niola coglie i paradossi planetari che legano il benessere sociale alle sue principali fonti di rischio, con il virus che connota la generalizzata contaminazione di comportamenti e stili di pensiero, come criterio-base del villaggio globale. Il fatto che il virus reale produca anche quello della paura, chiama in causa un tema antico e moderno allo stesso tempo, quello del rapporto tra medicina e ciarlataneria, con alcuni quotidiani che hanno parlato di “infodemia”, dato che alla luce di una medicina ufficiale che esalta le proprie conoscenze - spesso troppo distanti dalla vita dei pazienti - il mondo del “sentito dire” offre ancora una facile risposta alle necessità lenitive dell’immaginario di chi è malato. Nel saggio “Metafisica della Peste”, il filosofo Sergio Givone scrive che «basta portarsi su quella soglia estrema dove tutto è possibile, il male come il bene, ed ecco che tutto viene rimesso in gioco». Oggi il virus rimette solo parzialmente in gioco la nostra realtà e le vere novità introdotte dall’emergenza, riguardano i rapporti con l’altro, già in crisi ed ora gravati di nuove criticità con la forzata sospensione delle normali aspettative verso l’altro - temendo il contagio - fratturando la struttura di micro-relazioni che costruiscono la nostra quotidianità. Lo stesso termine “pandemia”, comporta l’impietosa riproposizione di un ordine biologico - antico ma sempre necessitante - che relativizza il principio alla base del sistema di personalità nell’epoca contemporanea: il soggettivismo individualizzato. Se ciò che ci distingue dagli altri ha un valore indiscutibile rispetto a ciò che agli altri ci accomuna, in contesti pandemici (da “pan” - tutto - e “demos”- popolo), la limitazione dell’io che ne deriva è degna delle sonore sconfitte del narcisismo del soggetto moderno, preconizzate da Sigmund Freud e riproposte dalle teorie sociologiche più generali. Impegnati ad affermarci in virtù della nostra unicità psichica, cadiamo vittima dell’uniformità biologica a cui spesso dimentichiamo di appartenere e che, nostro malgrado, ci unisce ad un destino comune. Attraverso questa pre-condizione, un evento sanitario potrà mutarsi rapidamente in un’emergenza planetaria, riuscendo a bloccare la condizione normale della società funzionalmente differenziata e riproponendo la necessità di ripensarsi dentro un contesto slow assai più umano. La sconfitta che il virus infligge al dinamismo sociale dell’uomo senza qualità è testimoniata anche dalla messa crisi delle mutazioni dei suoi linguaggi. Nella generale condizione di spreco di risorse in cui viviamo, uno degli sprechi più pericolosi a cui sembra non si riesca a porre rimedio è quello della parola (e del senso). Se il consumo eccessivo di aria e di acqua è fenomeno recente, quello della parola è un piano inclinato sul quale la sensibilità europea sta scivolando inesorabilmente da secoli, considerando che il linguaggio altro non è che il carburante di ogni sistema sociale, capace cioè di mantenere attivi i suoi orizzonti di significato nella storia. Rapinare parole ed abusarne era un delitto condannato già nella Grecia del VI° sec. A.C. con la parola, che se si allontana troppo dai parlanti, finirà per negare strumenti immediati di immedesimazione nel prossimo. Quando un sistema sociale è costretto a mantenere perennemente in fibrillazione il suo patrimonio linguistico (per inseguire i ritmi inesorabili dell’accelerazione e della razionalizzazione di matrice economicistica), accadono cose strane come la migrazione di specifici termini (contagio, influenza, “virale”, ecc.) da un campo linguistico ad un altro, salvo poi subire un brusco richiamo alle armi (simboliche), quando un’emergenza planetaria ci svela le specifiche condizioni che avevano determinato quella trasformazione.

*Sociologo della devianza e del mutamento sociale

La nuova paura del virus come sfiducia nelle deboli certezze della società globale

di Rossano Buccioni

4 Minuti di Lettura

Martedì 11 Febbraio 2020, 04:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA